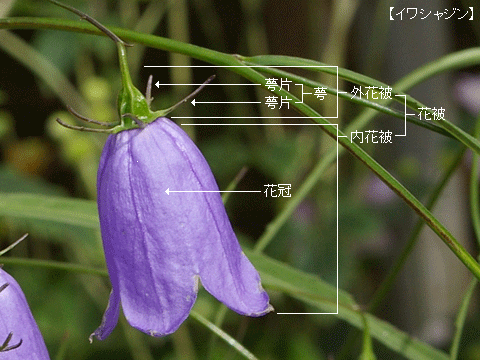

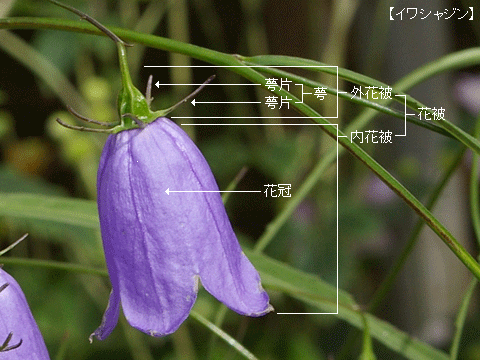

外花被(がいかひ)

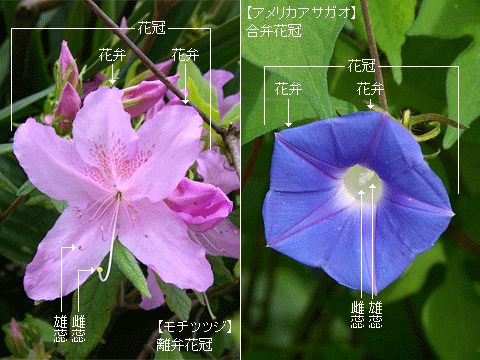

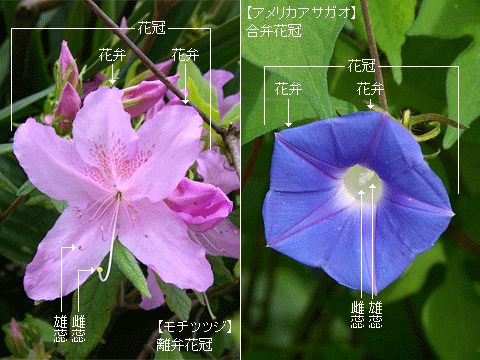

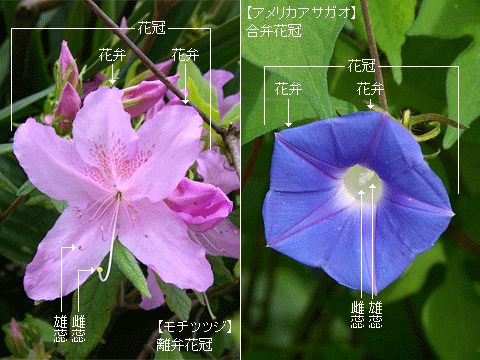

花冠(かかん)

雌蕊(めしべ、しずい)や

雄蕊(おしべ、ゆうずい)の外側にある部分の一枚一枚を、

花弁(かべん、一般には「花びら」)といい、それら花弁全体を、花冠といいます。

花冠は、雌蕊と雄蕊を保護する役目があります。

花冠は、

に区分されます。

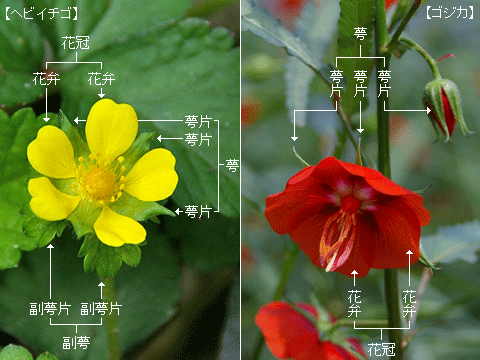

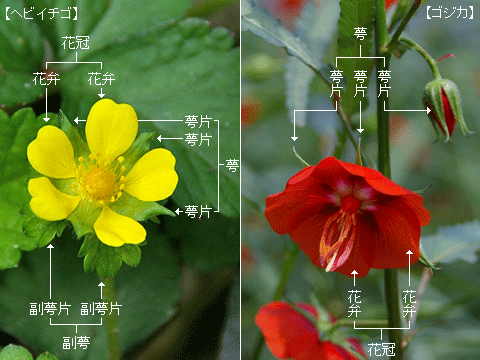

更にその外側にあって、通常小さな葉の形をしているものを、萼(がく、萼の一枚一枚を萼片)といいます。

また、花弁に相当する部分を内花被(ないかひ)、萼に相当する部分を外花被(がいかひ)ともいいます。

萼(がく)

花冠(かかん、花びら全体)の外側にある、通常小さな葉の形をしているもの一つ一つを萼片(がくへん)といい、この萼片を総称して、がく(萼)といいます。

萼には、花冠を下から支える役目があります。

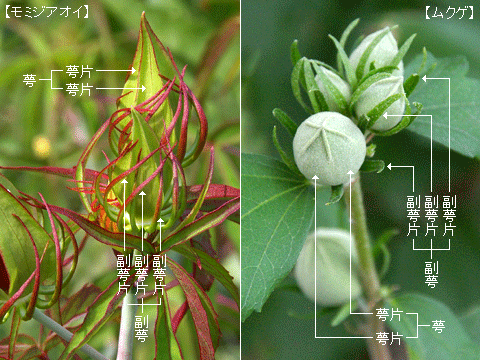

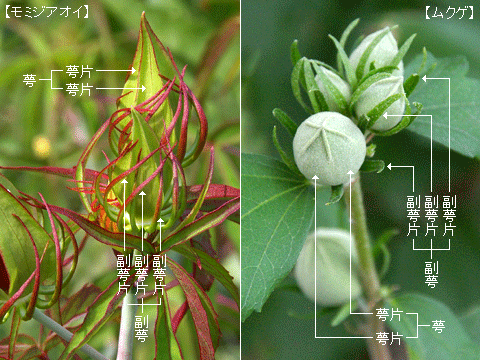

この萼の外側に、更に、萼がある場合があります。これを

副萼(ふくがく)といいいい、その一つ一つを副萼片(ふくがくへん)といいます。

花冠と萼は、合わせて花被(かひ)と呼びます。

また、花弁に相当する部分を内花被(ないかひ)、萼に相当する部分を外花被(がいかひ)ともいいます。

萼に似た

苞(ほう)というものがありますが、萼は花冠を支える役を担うのに対して、苞は、開花前の蕾全体を包み保護する役を担います。

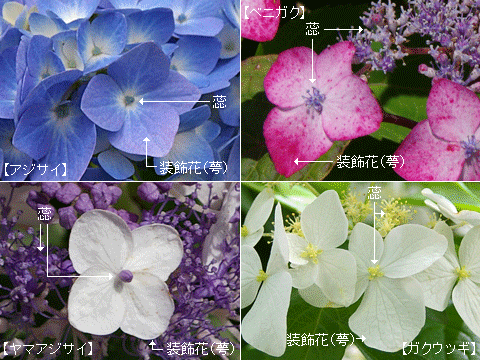

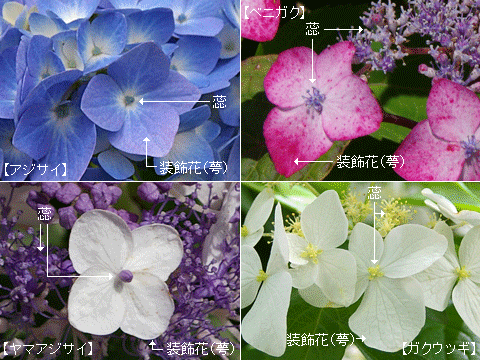

萼が、大きく発達して、花のように見えるものを、

装飾花(そうしょくか)といいます。

アジサイ、などがその代表的な例です。

萼片(がくへん)

学名(がくめい)

植物の学名(scientific name)は「国際植物命名規約」によって定められ、ラテン語で表記します。

属名と種小名の組み合わせで学名とし、通常は斜体で表記します。

また、この学名で表現できない場合に、以下のような表記法を用います。

| 略号 | 用例(学名) | 和名 |

| cv. | Prunus kanzakura cv. Kawazu-zakura | サクラ '河津桜' |

|

「cv.」は園芸品種であることを表します。

「Kawazu-zakura河津桜」は、「カンザクラPrunus kanzakuraの園芸品種」、という意味になります。

また、「Prunus kanzakura 'Kawazu-zakura'、カンザクラ '河津桜'」のように、"'(シングルクォーテーション)"でくくることもあります。この方が一般的かもしれません。

|

| f. | Hydrangea macrophylla f. normalis | ガクアジサイ |

|

「f.」は品種であることを表します。

「ガクアジサイ」は、「アジサイHydrangea macrophyllaの一品種」、という意味になります。

通常は、色や形が異なる場合に区別するために用いられます。

|

| sp. | Citrus sp. | ミカン属の一種 |

|

「sp.」は「~属の一種」の意味になります。

「Citrus sp.」は、「ミカン属Citrusの一種」、という意味になります。

|

| spp. | Musa spp. | バナナ |

|

「spp.」は「幾つかある~属の一種」の意味になります。

「Musa spp.」は、「バショウ属Musaの幾つかある種の一つ」、という意味になります。

|

| subg. | Rhododendron subg. Hymenanthes | シャクナゲ |

|

「subg.」は「~属の亜属」の意味になります。

「Rhododendron subg. Hymenanthes」は、「ツツジ属Rhododendronに属するHymenanthesという名の亜属」、という意味になります。

|

| var. | Dianthus superbus var. longicalycinus | カワラナデシコ |

|

「var.」は変種であることを表します。

「カワラナデシコ」は、「ナデシコ類Dianthus superbusの変種」、という意味になります。

|

| x | Fragaria x ananassa Duchesne | オランダイチゴ |

|

「x」は交雑種であることを表します。

「オランダイチゴ」は、「オランダイチゴ属Fragariaとオランダのアナナス属ananassa Duchesneの交雑種」、という意味になります。

|

| L. | Alstroemeria pulchella L. | ユリズイセン |

|

「L.」は命名者名で、スウェーデンの植物学者Carl von Linneです。

「ユリズイセン」は、「植物学者Carl von Linneが命名した」、という意味になります。

|

| Makino | Aster savatieri Makino | ミヤコワスレ |

|

「Makino」は命名者名で牧野富太郎です。

「ミヤコワスレ」は、「牧野富太郎によって命名された」、という意味になります。

|

| Thunb. Nakai | Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai | センリョウ |

|

「Thunb.」は原命名者名でスウェーデンの植物学者Carl Peter Thunberg、「Nakai」は命名者名で中井猛之進です。

( )は原命名者名を表し、「センリョウ」は、「Carl Peter Thunbergによって命名された学名を、中井猛之進によって変更された」、という意味

|

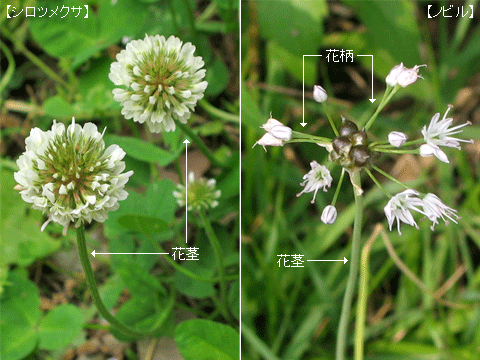

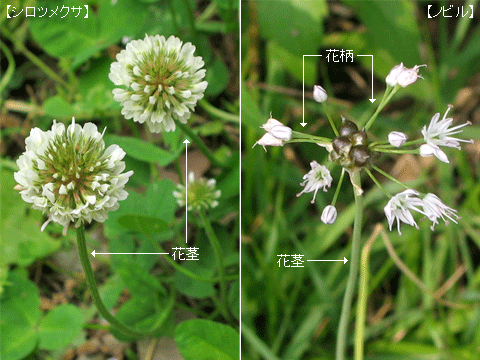

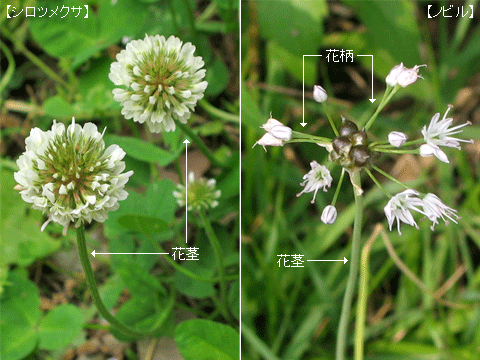

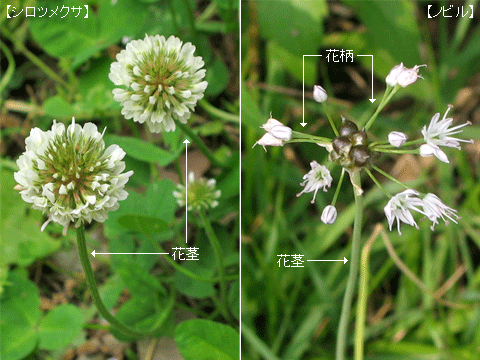

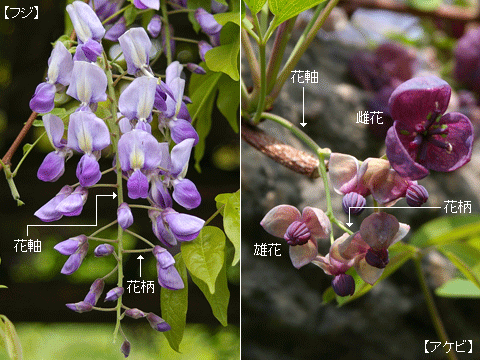

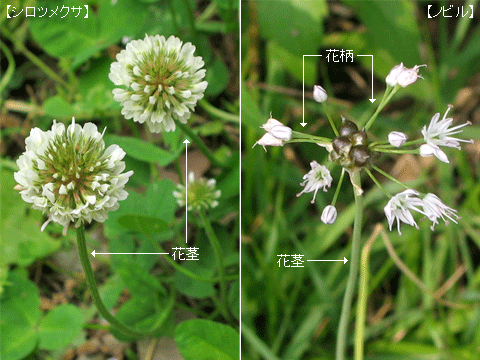

花茎(かけい)

花だけを付ける茎(くき)を、

花軸(かじく)といいますが、そのうち、(枝や茎から枝分かれしたものではなく、主に草本で)直接地面から伸びる茎に花だけが付く場合に、この茎を花茎といいます。

途中で枝分かれしたり、葉が付くことはありません。

この花茎から枝(柄)を出し、その先に花が付く場合は、花を支える枝(柄)を、

花柄(かへい)といいます。

花糸(かし)

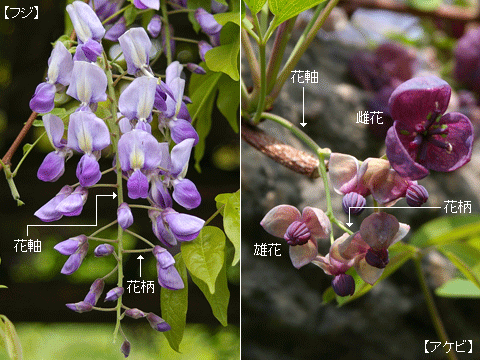

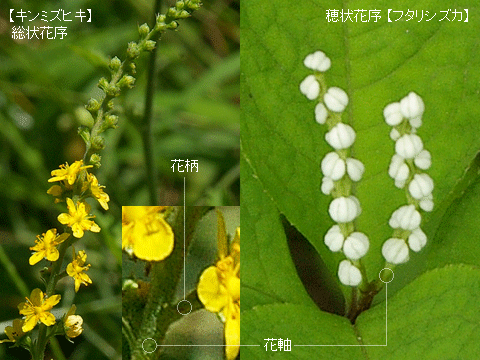

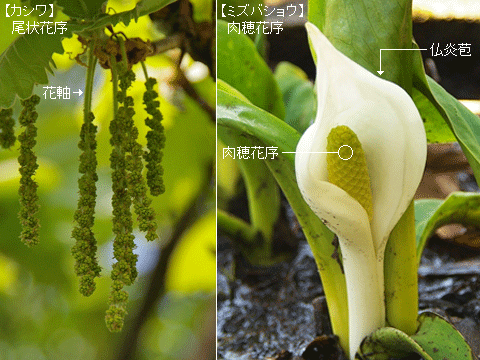

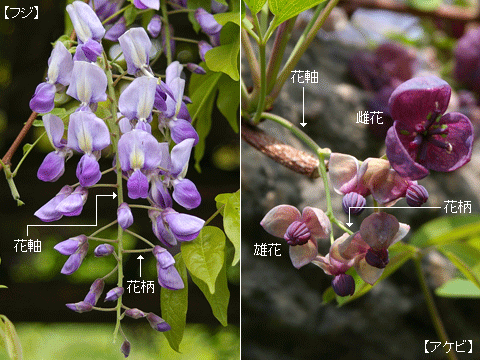

花軸(かじく)

花だけが付く茎や枝を、花軸といいます。

途中で枝分かれしたり、葉が付くことはありません。

花軸のうち、特に、(枝や茎から枝分かれしたものではなく、主に草本で)直接地面から伸びる茎に花だけが付く場合に、この花軸を

花茎(かけい)といいます。。

この花軸から枝(柄)を出し、その先に花が付く場合は、花を支える枝(柄)を、

花柄(かへい)といいます。

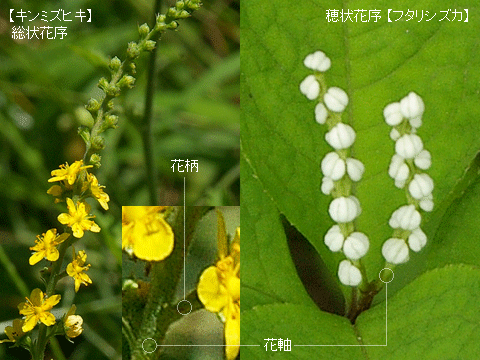

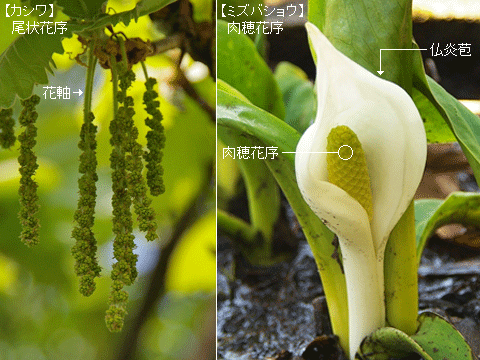

花序(かじょ)

(この項は編集途中です)

花のつき方を分類するための言葉です。

分類の方法は幾つかあるのですが、以下の二つに大別されます。

- 無限花序(むげんかじょ)、或いは総穂花序(そうすいかじょ) ----- 花軸(かじく)の基部から先端に向かって(直立する場合は下から上へ、垂下する場合は上から下へ)、順次咲いて行きます。

- 総状花序(そうじょうかじょ) ----- 花軸に沿って花柄(かへい)を出し、その花柄の先に花を付けるもの

- 穂状花序(すいじょうかじょ) ----- 花軸に沿って花を付けますが、花柄がなく、花軸に直接花が付くもの

- 尾状花序(びじょうかじょ) ----- 穂状花序の中で、下垂するもの

- 肉穂花序(にくすいかじょ) ----- 穂状花序の中で、花軸が多肉質のもの

- 有限花序(ゆうげんかじょ)、或いは集散花序(しゅうさんかじょ) ----- 花軸の先端に花を付け、基部の方に向かって(直立する場合は上から下へ、垂下する場合は下から上へ)、或いは、外側に向かって広がるように、順次咲いて行きます。

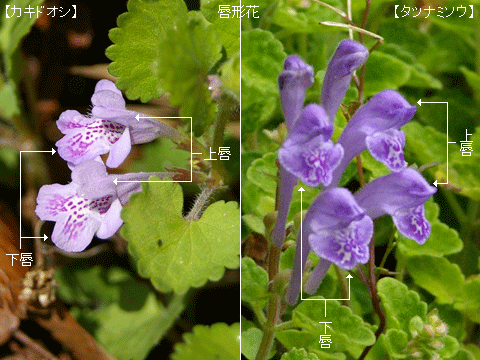

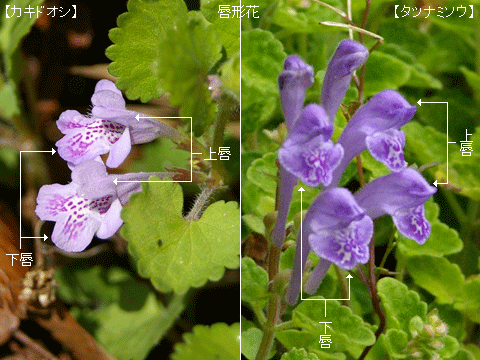

下唇(かしん)

花弁(かべん、花びら)が筒状で、その先が上下に別れた花を、唇の形をしていることから

唇形花(しんけいか)と呼びますが、その下の部分を下唇といいます。

これに対して、唇形花の上の部分を上唇(じょうしん)といいます。

花穂(かすい)

花柱(かちゅう)

花被(かひ)

花柄(かへい)

茎や枝から伸びて、花を支える役目をする枝を、花柄といいます。

花弁(かべん)

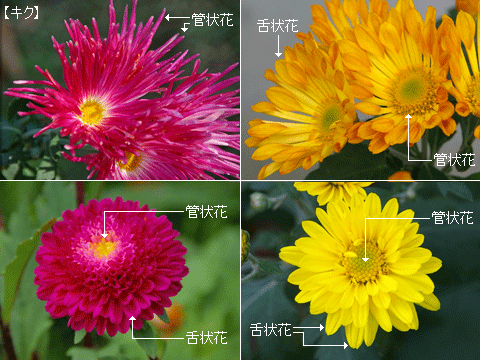

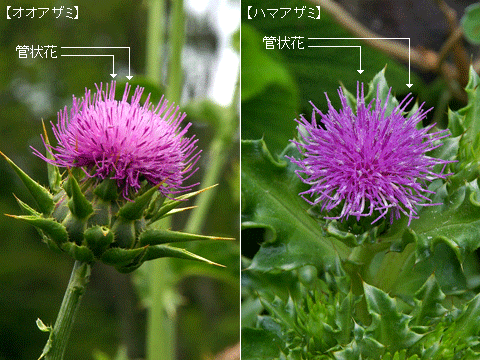

管状花(かんじょうか)

灌木(かんぼく)

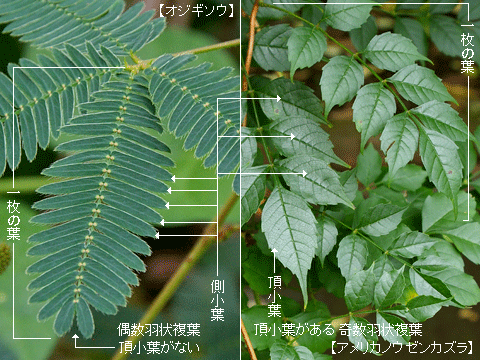

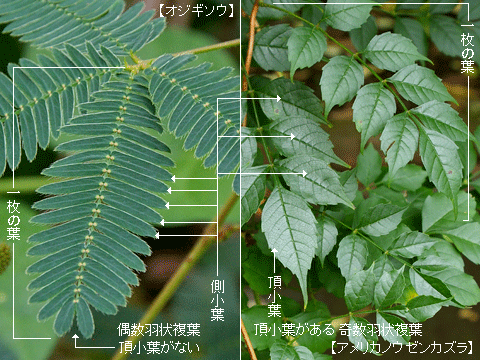

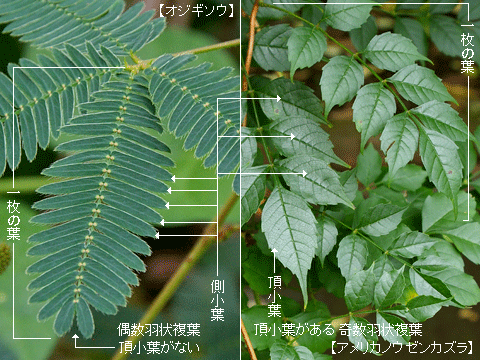

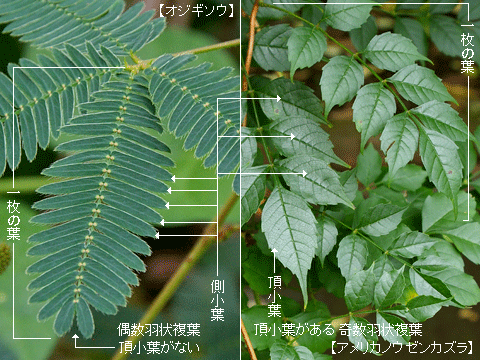

奇数羽状複葉(きすううじょうふくよう)

一枚の葉が

全裂((ぜんれつ)して、複数の独立した葉のように見える葉を複葉といい、その一つ一つの葉を小葉(しょうよう)といいます。

この小葉は、全体が一枚の葉のように(本来は一枚の葉ですので当然といえば当然ですが)、平面上に並びます。

この小葉が三枚以上で、羽状に並ぶものを、

うじょうふくよう(羽状複葉)といいますが、その内、

頂小葉(ちょうしょうよう、先端の対にならない小葉)があるものを、奇数羽状複葉(きすううじょうふくよう)といいます。

頂小葉がないものは、偶数羽状複葉といいます。

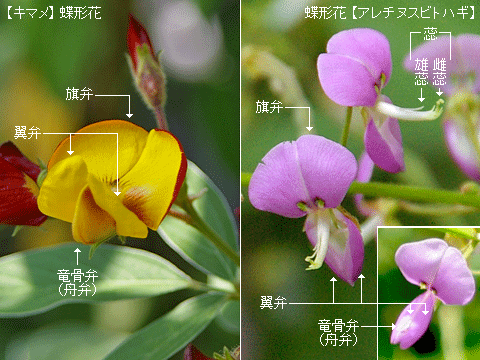

旗弁(きべん)

マメ科などに多く見られる蝶のような形の

蝶形花(ちょうけいか)の一部で、上に立ち上がる形の花弁を、旗弁といいます。

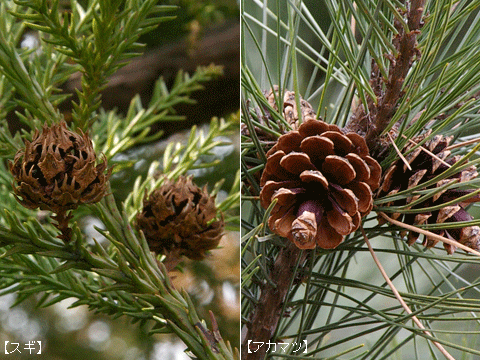

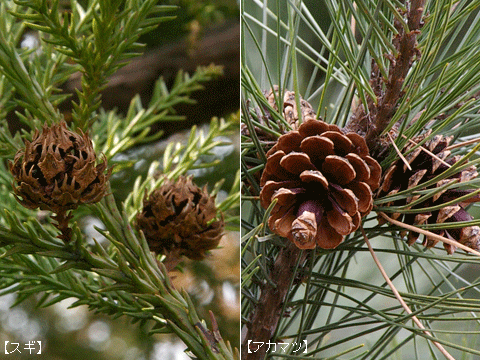

毬果・球果(きゅうか)

木質化した鱗片が重なって球状になったものを、毬果・球果といいます。

中に種があります。

マツ科の球果は、特に「松かさ」とか「松ぼっくり」とか呼ばれます。

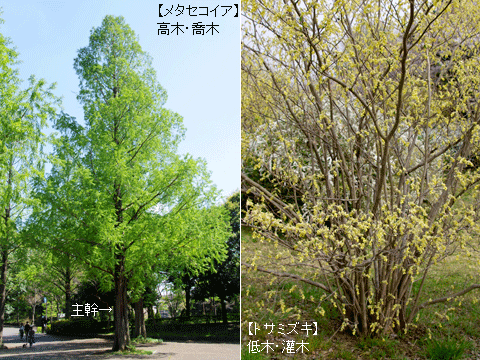

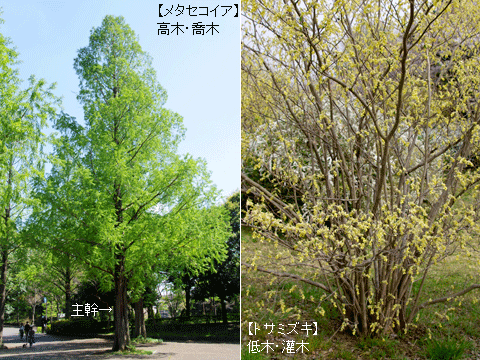

喬木(きょうぼく)

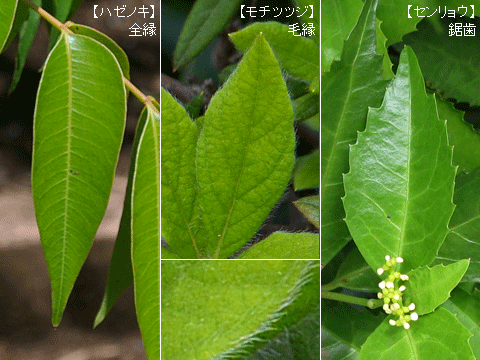

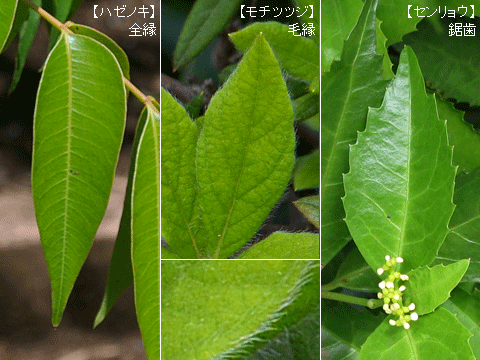

鋸歯(きょし)

葉縁(ようえん)の分類の一つで、葉の縁に鋸の歯状のギザギザがあるものを、鋸歯といいます。

偶数羽状複葉(ぐうすううじょうふくよう)

一枚の葉が

全裂((ぜんれつ)して、複数の独立した葉のように見える葉を複葉といい、その一つ一つの葉を小葉(しょうよう)といいます。

この小葉は、全体が一枚の葉のように(本来は一枚の葉ですので当然といえば当然ですが)、平面上に並びます。

この小葉が三枚以上で、羽状に並ぶものを、

羽状複葉(うじょうふくよう)といいますが、その内、

頂小葉(ちょうしょうよう、先端の対にならない小葉)があるものを、偶数羽状複葉(きすううじょうふくよう)といいます。

頂小葉があるものは奇数羽状複葉といいます。

これに対し、全裂していない葉を単葉(たんよう)といいます。

全裂した複葉なのか単葉なのかを区別するのは、難しいのですが、幾つかの葉が同じ平面上にあるものは、複葉の可能性が高いですね。

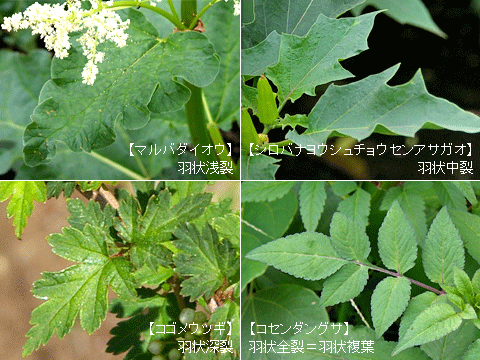

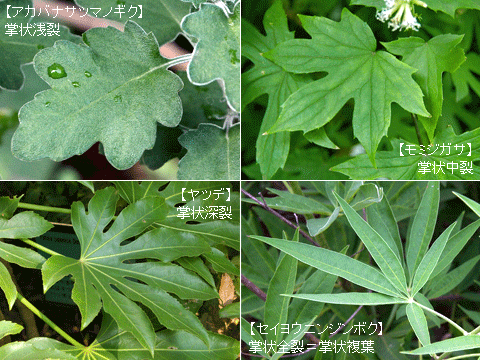

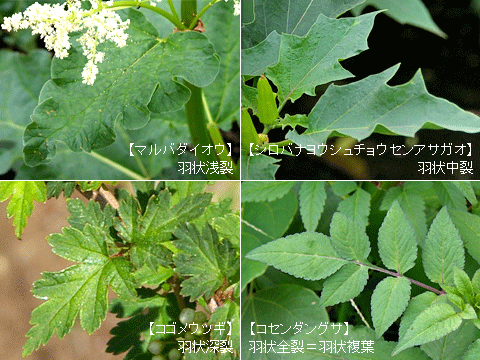

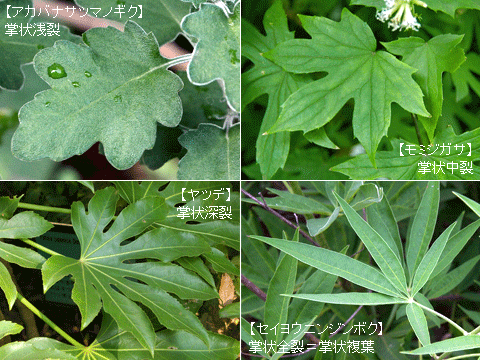

欠刻(けっこく)

葉の切れ込みをいいます。

欠刻は、切れ込みの深さから、

に分類され、更にその形状から、

に区別されます。

合弁花(ごうべんか)、合弁花冠(ごうべんかかん)

高木(こうぼく)

高さが二~三m以上になる樹木で、幹が直立し、その幹から枝を張るもので、喬木(きょうぼく)ともいいます。

樹木を高さで区別する際の目安ですが、明確な定義はありません。

サクラやヒノキなどがあります。

これに対し、高さが約二~三m以下の樹木を低木(ていぼく)といい、主幹がはっきりせず、根元から何本かの枝を出すもので、灌木(かんぼく)ともいいます。

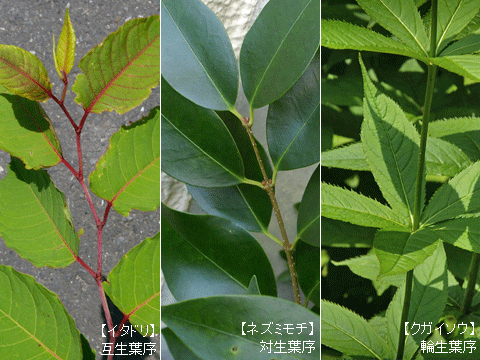

互生葉序(ごせいようじょ)、互生(ごせい)

茎に対しての葉の付き方を、

葉序(ようじょ)といいますが、このうち、茎から交互に葉が付くものを、互生葉序(一般には互生)といいます。