「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」を「十干(ジッカン)」と呼び、古来、順序や順位などを表す数詞として用いられた。

「天干(テンカン)」「十天干(ジッテンカン)」ともいう。

| 十干 | 読み | 意味* | 五行 | 陰陽五行 |

| 甲 | コウ、きのえ | 木の兄 | 木 | 陽木 |

| 乙 | オツ、きのと | 木の弟 | 陰木 |

| 丙 | ヘイ、ひのえ | 火の兄 | 火 | 陽火 |

| 丁 | テイ、ひのと | 火の弟 | 陰火 |

| 戊 | ボ、つちのえ | 土の兄 | 土 | 陽土 |

| 己 | キ、つちのと | 土の弟 | 陰土 |

| 庚 | コウ、かのえ | 金の兄 | 金 | 陽金 |

| 辛 | シン、かのと | 金の弟 | 陰金 |

| 壬 | ジン、みずのえ | 水の兄 | 水 | 陽水 |

| 癸 | キ、みずのと | 水の弟 | 陰水 |

* 「兄」「弟」は日本固有の意味で、他国では使われない。

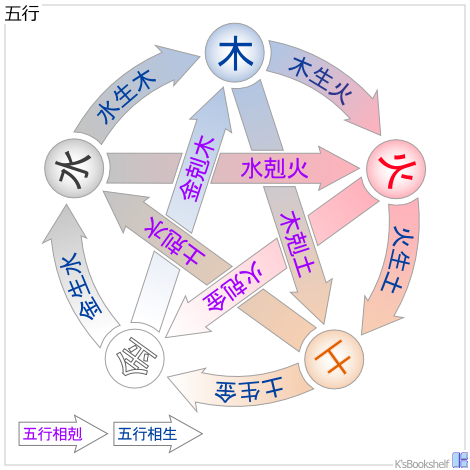

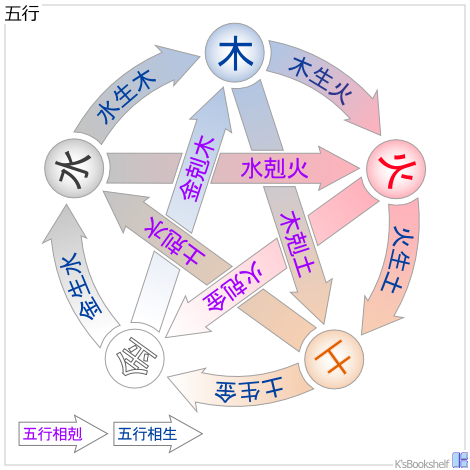

万物は「木・火・土・金・水」の五つ基本要素から成る、という考えを「五行(ゴギョウ)」という。

この五つの要素は、生滅(ショウメツ)・盛衰・変化を繰り返し循環するとされ、さまざまなものがこの五つの要素に割り振られる。(下表参照)

【尚書(別名「書経」):洪範】に、「五行、一曰水 二曰火 三曰木 四曰金 五曰土、水曰潤下 火曰炎上 木曰曲直 金曰從革 土爰稼穡(水は寒冷・湿潤・下降、火は温熱・乾燥・上昇、木は上伸・発展・繁栄、金は変革・浄化・清廉、土は基盤・根源・豊穣、などを表す)、潤下作鹹 炎上作苦 曲直作酸 從革作辛 稼穡作甘(水は塩気、火は苦味、木は酸味、金は辛味、土は甘味)」とある。

後の戦国時代(前475年~前221年)、斉国(前11世紀~前221年)の陰陽家鄒衍(スウエン、騶衍、前305年頃~前240年頃)によって、「木火土金水」は相互に「木剋土 金剋木 火剋金 水剋火 土剋水(木は土に克ち、金は木に克ち、火は金に克ち、水は火に克ち、土は水に克つ)」という関係にあるとする、「五行相剋説」が唱えられ、

更にその後、劉向(リュウキョウ、前77年~前6年)・劉歆(リュウキン、前50年頃~23年)父子によって、「木火土金水」は相互に「木生火 火生土 土生金 金生水 水生木(木は火を生み、火は土を生み、土は金を生み、金は水を生み、水は木を生む)(董仲舒著【春秋繁露:巻十】)」という関係にあるとする、「五行相生説」が唱えられた。

| 五行 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 出典 |

| 五色(ゴショク) | 青(緑) | 赤(紅) | 黄 | 白 | 黒(玄) | |

| 五方(ゴホウ) | 東 | 南 | 中央 | 西 | 北 | 【淮南子、天文訓】 |

| 五星(ゴセイ) | 歳星(木星) | 熒惑(火星) | 鎮星(土星) | 太白(金星) | 辰星(水星) | 【淮南子、天文訓】 |

| 五獣(ゴジュウ) | 蒼龍(青竜) | 朱鳥(朱雀) | 黄龍 | 白虎 | 玄武 | 【淮南子、天文訓】 |

| 五音(ゴインイ) | 角 | 徵 | 宮 | 商 | 羽 | 【淮南子、天文訓】 |

| 五常(ゴジョウ) | 仁 | 礼 | 信 | 義 | 智 | |

| 五味(ゴミ) | 酸 | 苦 | 甘 | 辛 | 鹹(塩) | 【尚書、洪範】 |

| 五穀(ゴコク) | 麦 | 黍 | 稷(高粱) | 稻(米) | 菽(豆) | |

| 五臓(ゴゾウ) | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 腎 | |

| 五腑(ゴフ) | 胆 | 小腸 | 胃 | 大腸 | 膀胱 | |

| 五官(ゴカン) | 目 | 舌 | 口 | 鼻 | 耳 | |